Neben allgemeindidaktischen Prinzipien wie Sach- und Handlungsorientierung hält die Fachdidaktik Geschichte fachspezifische Prinzipien bereit. Sie sind bei der Planung und praktischen Umsetzung des Geschichtsunterrichtes mitzudenken, um historisches Lernen anzuregen. In einer Geschichtsstunde sind nicht immer alle oder mehrere dieser Prinzipien vertreten, sondern sie werden je nach Thema sorgfältig ausgewählt und zielführend eingesetzt. Eine Auswahl fachdidaktischer Prinzipien...

Was bedeutet das?

Geschichte wurde bis in die sechziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts so vermittelt, als wäre sie ausschließlich von großen Männern gemacht (Personalisierung). Das führte zu einem einseitigen und gesinnungsbildenden Geschichtsverständnis und -unterricht. In den siebziger Jahren ereignete sich ein Wechsel der Betrachtung aus der Perspektive einzelner, meist männlicher Personen (Personalisierung) auch hin zu in der damaligen Zeit beteiligten Gruppen (Personifizierung): Jetzt standen nicht mehr Personen im Mittelpunkt der Geschichtsvermittlung, sondern Strukturen (z.B. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte). Das führte dazu, dass Geschichte nun quasi „ohne Menschen“ geschrieben wurde. Ein ausgleichender Ansatz bringt beide Erzählstrategien (Narrative) in einem Wechselverhältnis ins Spiel: Ohne sie zu idealisieren, werden „große Männer und Frauen“ vor dem Hintergrund von Handlungen, Motiven, Strukturen und äußeren Bedingungen Gegenstand geschichtlicher Betrachtung. Ein bis heute tragfähiger Ansatz für den Geschichtsunterricht wird mit dem Gegenbegriff der Personifizierung gegeben (Bergmann 1972). Die „kleinen Leute“ wurden fortan in den Blick genommen. Personifizierung heißt aber nicht, nur die Schicksale armer und entrechteter Menschen zu betrachten. Wo immer es sich anbietet, sind bei der Vermittlung von Geschichte möglichst viele unterschiedliche Personengruppen zu betrachten – Adelige und Kaufleute zum Beispiel neben Frauen, Arbeitern, Bauern und Kindern. Eng verbunden mit dem Unterrichtsprinzip der Personifizierung sind die Prinzipien der Perspektivität bzw. Multiperspektivität.

SAUER, MICHAEL (2012): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 10. aktualisierte Auflage. Seelze-Velber.

Was bedeutet das?

Geschichte ist die Deutung von Vergangenheit zu einer bestimmten Zeit und kann somit niemals objektiv wiedergegeben werden. „Die“ Geschichte gibt es also nicht. Das Unterrichtsprinzip der Multiperspektivität trägt dem durch zwei Zugriffe Rechnung.

- Auf der Ebene der Vergangenheit: durch die unterschiedlichen an einem Geschehen Beteiligten mit ihren je eigenen Positionen und Perspektiven im Hinblick auf ein historisches Geschehen. Eine geeignete Quellenauswahl berücksichtigt notwendigerweise die Vielstimmigkeit der Betroffenen und lässt den gleichen Sachverhalt in unterschiedlichem Licht erscheinen (verschiedener Blickwinkel der Geschlechter, unterschiedlicher Nationalitäten oder sozialer Schichten). Solche ergänzenden oder gegenläufigen Sichtweisen (Kontroversität) beugen einer unzulässigen singulären Deutung vor. Sind bestimmte Personengruppen eines historischen Geschehens aufgrund defizitärer Quellenlage unterrepräsentiert oder gar nicht vertreten, können Schülerinnen und Schüler mit dem Kunstgriff der Perspektivität „fiktive“ Quellen selbst erstellen, um solchen Personen eine (konträre) Stimme zu verleihen (Bsp.: Wie wird ein Arbeiter die vom Unternehmer positiv dargestellten Arbeitsbedingungen empfunden haben?). Bei der Auswahl entsprechender Fragestellungen und (selbst erstellter) Quellen kommt es auf einen Typus an, der für einen bestimmten Zeitraum repräsentativ ist.

- Auf der Ebene der Gegenwart: Jeder Mensch als Betrachter eines historischen Geschehens nimmt eine eigene Perspektive ein. Durch das Zulassen der Multiperspektivität wird den Schülerinnen und Schülern deutlich, dass die in Geschichte mündende unterschiedlich gewichtete, beurteilte und analysierte Vergangenheit das Ergebnis eines (mitunter kontroversen) Prozesses darstellt. Prozess meint hier die Dekonstruktion von Erzählung/Narration und ihre anschließende Neuerzählung/Konstruktion von Narration.

BERGMANN, KLAUS (2016): Multiperspektivität. Geschichte selber denken. Wochenschau-Verlag.

Was bedeutet das?

Auf der Grundlage des Faktischen befassen sich Schülerinnen und Schüler mit wesentlichen und typischen Merkmalen historischer Ereignisse sowie Erfahrungen und Handlungen von Menschen früherer Zeiten. Diese werden im Unterricht in einem gemeinsamen, angemessenen Tätigwerden (z.B. szenisches Spiel, Debatte) umgesetzt. Schülerinnen und Schüler können damit die Perspektiven von Personen übernehmen, nachvollziehen, darin argumentieren und handeln. So erkennen die Lernenden Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart und können diese nachvollziehen. Sie entwickeln auf diese Weise sekundäre Vorstellungen von Erfahrungen von Menschen in vergangenen Zeiten. Die Sachlogik des Inhalts wird also mit der Lernlogik der Schülerinnen und Schüler verschränkt.

Die durch Handlungen entstehenden Ergebnisse und Produkte dienen dann als Basis für die Reflexionen und zur Urteilsbildung.

Der Begriff der Handlungsorientierung im Geschichtsunterricht kann also als Bezeichnung einer schüleraktivierenden Methode, aber auch als Prinzip des historischen Lernens verstanden werden.

MAYER, ULRICH ET AL. (2009): Wörterbuch Geschichtsdidaktik. 2., überarb. u. erw. Auflage. Schwalbach/Ts.

SAUER, MICHAEL (2008): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 7. Auflage. Seelze-Velber.

Was bedeutet das?

Ein zentrales Anliegen des Geschichtsunterrichts ist es, den Schülerinnen und Schülern geschichtliche Zusammenhänge zu verdeutlichen, indem Fragen an die Vergangenheit gestellte werden, um Antwortmöglichkeiten für die Gegenwart und Zukunft zu erhalten. Das Nachdenken über Vergangenes ist also mit Gegenwart und Zukunft eng verbunden und schafft lebensweltliche Orientierung. Der Gegenwartsbezug muss für Schülerinnen und Schülern im Geschichtsunterricht erkennbar und nachvollziehbar sein. Sie erhalten so die Möglichkeit, Geschichte nicht allein auf Inhaltsebene zu betrachten, sondern Geschichte als Vorstellung, als Fähigkeit zur historischen Sinnbildung zu verstehen.

MAYER, ULRICH ET AL. (2009): Wörterbuch Geschichtsdidaktik. 2., überarb. u. erw. Auflage. Schwalbach/Ts.

SAUER, MICHAEL (2008): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 7. Auflage. Seelze- Velber.

Was bedeutet das?

Schülerinnen und Schüler werden im Geschichtsunterricht immer wieder mit Aspekten konfrontiert, die ihnen vor dem eigenen Erfahrungshorizont in ihrer individuellen Lebenswirklichkeit fremd oder unterschiedlich erscheinen. Diese Alterität ergibt sich aus der zeitlichen Distanz der Lernenden zum historischen Inhalt einerseits, andererseits aber auch aus den Fremdheitserfahrungen handelnder Personen in der Geschichte. Dadurch, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Alterität befassen, können sie ihre eigene Gebundenheit an Zeit, Kultur und Wertvorstellungen erfahren und so das historisch Andere bzw. als verschieden Empfundene als eigenständig und gleichwertig achten.

Bedingung für das Fremdverstehen ist jedoch, dass sich Schülerinnen und Schüler für das Unbekannte öffnen, Situationen und Verhalten gedanklich durchdringen und die Perspektiven des Fremden übernehmen können. So können sie reflektiert den Umgang mit vergangenen Ereignissen, Kulturen und Werten wahrnehmen. Individuelle Vorprägungen von Schülerinnen und Schüler können somit aufgebrochen werden.

MAYER, ULRICH ET AL. (2009): Wörterbuch Geschichtsdidaktik. 2., überarb. u. erw. Auflage. Schwalbach/Ts.

SAUER, MICHAEL (2008): Geschichte unterrichten. Eine Einführung in die Didaktik und Methodik. 7. Auflage. Seelze-Velber.

Was bedeutet das?

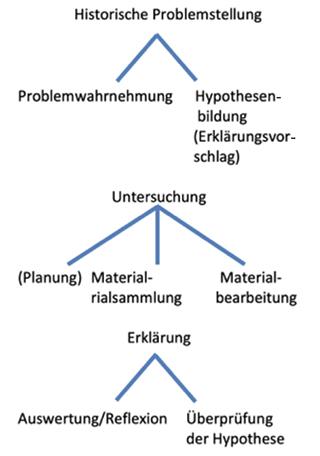

Geschichte ist weniger ein Lern- als vielmehr ein Denk- und Reflexionsfach. Es geht nicht um die Übernahme von bereits fertigem Wissen und vorgegebenen Antworten. Schülerinnen und Schüler sollen zu problemlösendem Denken angeleitet werden: Eigenes Suchen und Forschen begleitet den problemorientierten Geschichtsunterricht (POGU), um zu eigenen historischen Einsichten zu gelangen. Eine sinnvolle Unterrichtsstruktur kann dabei so aussehen:

In den Gesellschaftswissenschaften sind die Begriffe Hypothesenbildung, Verifizierung und Falsifizierung im Vergleich zu den Naturwissenschaften hermeneutisch aufzufassen: Der Rückbezug auf die Hypothese findet im Geschichtsunterricht nicht nur am Ende statt, sondern vollzieht sich bereits während der Untersuchung in einem ständigen Sinnbildungsprozess. Die sich aus der Beantwortung der Hypothesen ergebenen historischen Narrationen sind fortlaufend zu prüfen.

BARRICELLI, MICHELE (2007): „Problemorientierung“. In: MAYER, ULRICH U.A. (Hrsg.) (2007): Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. 2. Auflage. Schwalbach/Ts.: Wochenschau.

UFFELMANN, UWE (1998): „Problemfindung, Problemlösung, Reflexion. Problemorientierter Geschichtsunterricht in der Schulpraxis“. In: Praxis Geschichte. 5/1998.

Was bedeutet das?

Wissenschaftliche Korrektheit, die sich auf fundierte wissenschaftliche Grundlagen, Fachmethoden und aktuellen Forschungsergebnissen beruft, ist die Grundlage für den Geschichtsunterricht. Dies erfordert von Lehrkräften des Faches vor dem Hintergrund stark heterogener oder inklusiver Lerngruppen, Unterricht so zu planen, dass Fachinhalte diesen Anforderungen immer genügen. Die fachdidaktische Reduktion darf fachlich und fachsprachlich nicht dazu führen, dass Fachinhalte unvollständig oder inkorrekt vermittelt werden.

Schülerinnen und Schüler müssen in der Durchführung des Geschichtsunterrichts lernen und üben, spezifische Methoden des Faches sicher anzuwenden. Das so gewonnene Wissen ist Basis dafür, die eigene Lebenswirklichkeit, den Umgang mit historischen Ereignissen oder geschichts- sowie erinnerungskulturelle Deutungen kritisch und reflektiert zu hinterfragen.

BONGERTMANN, ULRICH U.A. (Hrsg.) (2017): Leitfaden Referendariat Geschichte. 1. Auflage. Schwalbach/Ts.